レッサー・ユリィの世界観が好きでいろいろ探していたら、

牧野義雄という画家に巡り合いました。

彼はレッサーユリィとほぼ同じ時代に生きた日本人。

夏目漱石の留学と同時期にロンドンに住んでいたそうです。

19世紀末~20世紀初頭、英国で、英国人が嫌う霧のロンドンを芸術の域にまで高めて描かれた彼の作品は、英国人を驚嘆させたと言われています。もちろん、このロンドンの霧は「光化学スモッグ」。

彼の絵は当時、大変な人気を博したとか。「霧のマキノ」と称されたそう。

そして、2006年の『開運!なんでも鑑定団』で、『雨のBBC』という作品に2000万円の値がついたそうです。

牧野義雄(1870-1956)はエドワード朝ロンドンの文壇画壇を直接経験できた稀有の人材です。友人知人のスケッチも数多く残しています。画像はご存知コナン・ドイルと名優ビャボム・ツリー。スレイデンの『わが人生20年分』より。 pic.twitter.com/vR50kI9ex6

— 西洋魔術博物館 (@MuseeMagica) May 15, 2015

牧野 義雄(まきの よしお)の作品

細やかに描かれた淡い水彩がノクターンの雰囲気を醸し出しています。

詩情豊かにロンドンの霧がしっとりと描かれて惹き込まれます。

この投稿をInstagramで見る

Yoshio Markino 牧野 義雄 1869 -1956. Japanese impressionist who painted Edwardian London. Markino was fascinated by the effects of fog and mist. Underrated and neglected.

Here’s his painting of Little Ben at Victoria in my manor of Westminster. pic.twitter.com/S7JSyilgCe

— Army of Shadows (@ArmyofShadows2) November 9, 2020

牧野義雄

水彩画の淡い感じがムーディーでいいな。 pic.twitter.com/I55UBTdmlf— よう (@MiuraYoh) December 7, 2021

霧といえば、19世紀後半に「霧のロンドン」を描いた画家 牧野義雄が本当に好きなんですよね pic.twitter.com/eIYpVanLxh

— あざみのアルバム(使いません) (@nebusoku_mi) October 30, 2019

相棒のコレクションから出てきたブロッサム・ディアリ―のアルバム。ジャケットは牧野義雄の絵。裏側には紹介文もあり。CD版元はイギリスのHarkit Entertainment#YoshioMakino #牧野義雄 pic.twitter.com/afoqshueMy

— Y.N.K (@gmdaudel) June 17, 2020

Roller Skating, c.1912.

Art by Japanese artist Yoshio Markino (牧野 義雄) who spent much of his life in London. pic.twitter.com/88sf5mqoqk— Biblio Curiosa (@Bibliocuriosa) December 15, 2018

この投稿をInstagramで見る

“Thistle Grove”

Yoshio Markino (Japan/UK, 1869-1956) pic.twitter.com/9s9ZqAvlbX— Francisco Ribeiro (@fraveris) May 18, 2021

♫【牧野義雄 [Makino Yoshio] 19】♫ pic.twitter.com/RnVT5RHqyj

— mako671178 (@mako671178) January 20, 2021

Yoshio Markino (Heiji Makino as he was born, in 1869) sailed from Yokohama to San Francisco at the age of 24. In 1897 he travelled to London where he stayed for more than forty years, bringing the artistic sensibility of Japan to his new home. pic.twitter.com/Moui4RKXZA

— Eduardo Pagés Santacana (@FINALED) August 28, 2020

いい絵だなあ好きだなあって思ってたら、色合いが牧野義雄の『雨のBBC放送局』にぴったりなんだって気付いた この絵の震える、ぬるむ、けぶるロンドンがあまりにも好きすぎて、写真たてに入れて作業机の前に置いて、いつも視界に入るようにしてある pic.twitter.com/QaN0y0mBYt

— 夏野さん (@oruko_chan) January 26, 2020

その代表格が牧野義雄とされ、図録にはメアリー王妃(メアリー・オブ・テック)に献上された木版画「ロンドン、グリーンパークから望むバッキンガム宮殿」が録されている。版元渡邊庄三郎を中心とする新版画との関わりは、管見にして不知だが、往時の英国王族が心を奪われたことには頷くことができる。 pic.twitter.com/8VSx1FVauW

— うがぴょん (@ugapyon) February 13, 2021

○ピカデリー・サーカスの夜景 [1906/07年](水彩)

○秋 [1904年](水彩)

牧野義雄の作品は出身地である豊田市美術館に数多く収蔵されていますね。夏目漱石と同時代にロンドンにいたのですが、画集が売れてからは英国では漱石よりも遥かに著名な日本人になったんですね。https://t.co/2NTq6A0Mt9 pic.twitter.com/Q2D4cgTQQG

— neueura (@neueura) September 14, 2021

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

牧野義雄ってどんな画家?

愛知県西加茂郡挙母村(現:豊田市)出身

主にイギリスで活動した画家、随筆家。

1870年1月26日(明治2年12月25日) – 1956年(昭和31年)10月18日)

2つの世界大戦を生き抜いた画家です。

コナン=ドイルの肖像。当時イギリスで活躍していた画家牧野義雄の作品です。彼は水墨画の基礎があって、イギリスで苦学して西洋画を学んだので、霧のロンドンの水彩画が素晴らしいです。 #シャーロキアン が見たらみんな感激と思う。 https://t.co/NqGlLz8FBZ

— ホームズ仏滅会 (@wholmes221b) September 2, 2018

挙母藩士(現:豊田市)の次男として誕生します。武家出身であり、なんと、清和天皇の子孫なんですって!

幼い頃から水墨画を学んだ牧野は、23歳の時に単身で渡米し、パリ、翌1897年にはイギリスに渡ります。

恵まれた生活を捨て、いばらの道を歩むこと、人の十倍の努力を宣言した牧野に海軍将校はこう言い放ったそうです。「よくぞ言った。世界を征服しようという野望をもつものはそうでなくてはいかん。」と。

案の定、イギリスではアルバイトで生計を立て、苦学しました。官費留学生だった漱石とは異なりますね。

背広はボロい一着のみ。二足しかない靴下は破れ、これも穴の開いた靴を履くと足指が見える貧乏くささ。美術学校で配布される木炭線消し用のパンを夕食代わりとし、昼食は公園の水を飲み、絵を描く紙に事欠くこともしばしばだった。引用元:霧のロンドン

‐‐‐ * —

転機が訪れます。渡英後10年経過した1907年(明治40年)に、美術雑誌の編集長であるスピールマン氏に才を見いだされ、画集『The Colour of London』を発行。これが功を奏します。

復刻版がこちら↓

牧野はロンドンで自伝も出すほど時代の寵児となりました。その日本語版がこちら。

牧野は霧を描くに当たって、1910年(明治43年)に発表した自叙伝「日本人画工 倫敦日記」で以下のように記しています。

水中に1時間入れて吸い取り紙の様になし、その濡れている内に描く。乾くに従って近景を描く。

紙が十分に濡れているあいだに遠くの最もぼやけた部分を描き、乾いてくるにしたがって、近くのはっきりした部分を描くことで、霧独特の奥行きある情景を表現したといいます。

また、1921年に訪英した日本の皇太子(後の昭和天皇)に謁見しています。

のち、第二次世界大戦が激化したために帰国。渡英時代に懇意になった重光葵の援助を受け、重光家とともに栃木県日光に疎開します。

その縁で、彼の油絵や鉛筆画は湯河原の重光葵記念館にも展示されています。

牧野 義雄の画集

The Colour of London

グリーナウェイのところで名前が出たスピールマンという人は、牧野義雄の恩人でもあります。ロンドンで餓死寸前だった牧野の作品を購入してやり、仕事を世話したり本の挿絵を描かせたり。これらの絵は Colour of London から。 pic.twitter.com/uSXbdlnrVn

— 西洋魔術博物館 (@MuseeMagica) September 22, 2014

先述のとおり、イギリスではかなり売れたみたいです。

牧野義雄 画集

100年前のロンドンを、彼の視点から味わうことができます。

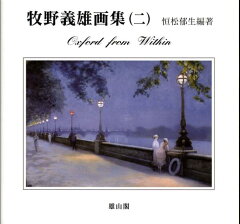

『牧野義雄画集』

(恒松郁生(@sammysoseki)編著.雄山閣.2007)1907年、英国で刊行された画文集『The Colour of London』の復刻版。編著者の恒松氏はロンドン漱石記念館の館長。日本では情報が少ない牧野作品を知ることができ、本書の出版に感謝している。

読書日記→ https://t.co/an879ISf8i pic.twitter.com/TGL7N5JI6c

— 左京ゆり (@sakyoyuri) June 27, 2021

【牧野義雄画集(二)/恒松郁生編著】ロンドンだけでなくオックスフォード、パリ、イタリアなど旅で訪れた土地の絵も掲載されている。霧で細部が隠れているせいもあるだろうけど、ロンドンもオックスフォードも街並みが今とほとんど変わらないのが凄い。https://t.co/GKrmALKq8a

— 鰐のたまご (@wani_no_tamago) March 13, 2019

楽天↓

牧野 義雄の随筆集

彼は随筆家でもありました。当時のロンドンの様子を日本人画家の目から描かれています。

『霧のロンドン』

彼はイギリスでは世界の名士の一人であるにもかかわらず、日本ではほぼ無名。

なぜ?どんな生涯を送ったの?がわかる本です。

牧野義雄自伝『霧のロンドン―日本人画家滞英』(恒松郁生訳)と『牧野義雄のロンドン』(恒松郁生著)を読了したので、牧野義雄のことが少し判りました。

ロンドン誌の1904年7月号に掲載された時は大ブレーク前だったので名前が載らなかったのでしょうか。

牧野義雄の自伝の内容は凄いの一言しかいえません pic.twitter.com/usJYjW7zcr— 「ホームズの世界」サイト管理人 (@sh221_mittyon) June 21, 2020

日本人で多分、「最初期に英国メイドを描いた」画家・牧野義雄の画集『霧のロンドン』から、「国会議事堂のテラスでのお茶会」で給仕するメイド服の女性(左画像)と、セントジェームズ公園で乳母車を押す?メイド(右画像)。#メイドの日 pic.twitter.com/8tvEKUSKCz

— 久我真樹@12/31 西た19a (@kuga_spqr) May 10, 2016

全部同時期のロンドンについて知れるけど漱石は内向型で気乗りしない英国生活、ディケンズは労働者と貧困層に焦点、中流階級以上の人々の生活と社交会については牧野義雄の本が日本人視点でわかりやすい…あと牧野義雄が本当にロンドンが大好きで良い…、向こうでの素敵なエピソードが本当に多い。 pic.twitter.com/pchGlDkAe5

— ˗ˏˋ✰ˎˊ˗ (@30ldce) January 3, 2018

昨日買った『霧のロンドン 日本人画家滞英記』、面白い〜。1910年に英語で発行されたエッセイの日本語訳版。著者は、夏目漱石と同時代にロンドンにいた画家の牧野義雄さん。 pic.twitter.com/JsE1SoDXU4

— そらいろのカメラ (@bluecamera15) July 18, 2017

…関連してこちらもおすすめです。漱石と同時代にロンドンで活躍した日本人画家の書いた本/霧のロンドン―日本人画家滞英記 牧野 義雄 http://t.co/oMkF6Qkx 実体験の話なのと、この人のキャラクターがとてもいいです。

— 牛乃あゆみ🌼兼ホズマー・エンゼル(SUSANRAP) (@Ayumi_Ushino) January 19, 2013

気になる方はこちらから

牧野義雄のロンドン

牧野義雄(1870-1956)はエドワード朝ロンドンの文壇画壇を直接経験できた稀有の人材です。友人知人のスケッチも数多く残しています。画像はご存知コナン・ドイルと名優ビャボム・ツリー。スレイデンの『わが人生20年分』より。 pic.twitter.com/vR50kI9ex6

— 西洋魔術博物館 (@MuseeMagica) May 15, 2015

【牧野義雄のロンドン/恒松郁生】牧野が描いた風景と、同じ場所を同じアングルで撮った現在の写真、あるいは20世紀初頭に撮られた写真と並べて見ることができて楽しい。当時のロンドンで牧野と交わった人々についての興味深いエピソードも。https://t.co/BG25XXMlXt

— 鰐のたまご (@wani_no_tamago) April 13, 2019

日本人画工 牧野義雄

倫敦の霧描き/牧野義雄と野口米次郎に見る失われた日本の芸術精神 /日本語

日本人が失った心の支えとは?

牧野 義雄の作品はどこで観れる?

彼の作品を最も多く所蔵しているのが豊田市立美術館。

その他、神奈川県湯河原の重光葵記念館にも展示されています。

おわりに

恵まれたコンフォートゾーンから抜け出して、自らの欲するところに向かって突き進む、そんな彼のハングル精神に奮いだたされます。

当時は世界大戦時の日本への風当たりの強く、留学がまだ一般的でなかった時代。

きっと差別も乗り越えてこつこつと作品を描き続けたんだろうなと想像します。

日本人の魂は武士道にあり、イギリス人のそれはビジネスにあると見抜く彼の観察眼。

繊細で淡く、一方で世紀末の暗さを醸し出す彼の絵。

彼の生涯を通してみる日本人が失った心の支え?世界中から絶賛?最後にご紹介した本にそのなぞに対するこたえが書かれているような気がします。

レッサーユリィと同じ時代に生きた日本人画家 『牧野 義雄』作品集